Die spottlustige Republik auf den Berliner Rehbergen

Notstandsarbeiter nehmen die 1848er Revolution

auf den Arm

erzählt von Hellmut G. Haasis

Die Rehberger feiern ihre Republik.

Zeichnung: Ewald der Weddinger Steißbeinpauker, 1848

„Halt, du fauler Hund! Schaut euch das mal an! Will der Kerl mit einer halbvollen Schubkarre losziehen.“

Ein bulliger Aufseher schnauzt einen der sechshundert Erdarbeiter an. Seit Monaten bewegen sie die Erdmassen der Rehberge hin und her, bewahren sich und ihre Familien mit dieser Notstandsarbeit vor dem Hunger.

In ganz Berlin - und nicht nur dort - müssen vor allem viele Handwerksmeister und Gesellen die Gürtel enger schnallen. Es fehlt an Arbeit, also fehlt es auch an Brot.

In aller Gemütsruhe stellt der Angebrüllte seine Schubkarre ab und wirft noch eine schwache Schaufel Erde drauf.

Fachmännisch ein Auge zudrückend und über den Daumen peilend, schätzt er ab, ob die noch lange nicht gefüllte Karre vielleicht doch schon voll sein könnte. Als er die Griffe wieder anpacken will, wiederholt sich das Geschrei des Aufsehers, nur noch weit heftiger und lauter.

Und so kommt, was schon lange kommen musste: die Schubkarre will sich nicht mehr vom Fleck rühren.

Nichts zu machen.

Der Erdarbeiter zieht erst einmal seinen stets griffbereiten Kümmelschnaps aus der Kitteltasche. Je ausfälliger der Aufseher wird, desto mehr Vergnügen findet der Arbeiter daran, in aller Ruhe abzuwarten, sich ein Pfeifchen zu stopfen und den Tobenden einfach hinter einer bläulichen Dunstwolke verschwinden zu lassen.

Aufmerksam geworden durch das Donnerwetter, lassen die anderen nach und nach ihre Arbeit liegen. Nichts ist so sicher, als dass ihnen die bewaldeten Rehberge nicht davonlaufen. Das bisschen Erdhöhe mit Bäumen und Büschen drauf.

Seit dem Frühjahr bekamen die Hungrigen durch diese Arbeit zwar ein wenig Brot, aber Begeisterung ist deswegen noch lange nicht ausgebrochen.

Ungerührt prüft der Arbeiter seine Hacke und Schaufel, fragt aufmerksam und anscheinend willig den Aufseher, ob daran etwas nicht in Ordnung sei. Ohne eine Antwort abzuwarten, macht er sich zuerst einmal ans Säubern. Recht umständlich, versteht sich.

„Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen, jetzt dein Geschirr zu säubern?“ brüllt ihn der Aufseher an.

Der Arbeiter lässt erstaunt sein Werkzeug fallen:

„Ja aber du sagst doch immer, wir müssten unser Arbeitszeug in Ordnung halten. Nicht wahr,“ wendet er sich an seine hinzukommenden Kollegen, jeden Abend krakeelt er herum, wir sollten unsere Werkzeuge nicht hinterlassen wie Säue ihren Trog“

.

Die Köpfe nicken, wie einstudiert.

„Natürlich abends, ihr Rindviecher, aber nicht am hellichten Tag.“

Der Aufseher droht zu platzen, ballt seine Faust, aber angesichts der ihn Umstehenden lässt er sie lieber in der geduldigen Hosentasche.

„Ihr sollt mehr arbeiten, ihr Faulenzer. Jeder von euch muss am Tag mindestens 80 Schubkarren füllen und dort hinunterfahren. Das ist der vorgeschriebene Akkord.“

„Na, machen wir das etwa nicht?“

„Nicht im Schlaf fällt euch das ein, ihr Drückeberger.“

„Was, wir Drückeberger?“

„Ihr zieht mit einer halbvollen Karre ab. Das ist ein gemeiner Beschiss.“

„Wen bescheißen wir denn? Verkaufen wir etwa die übrig gelassene Erde unter der Hand? Für so schlecht darfst du uns wirklich nicht halten.“

„Ihr bescheißt unseren guten König, der euch aus Mitleid beschäftigt und für Erdarbeiten bezahlt, obwohl ihr den lieben langen Tag kaum den Wettlauf mit einer Schnecke gewinnt.“

„Wir bescheißen den König? Jetzt, wie geht denn das?“

„Ihr nehmt sein Geld und tut nichts dafür.“

„Hoho, ertönt es aus der anwachsenden Gruppe. Sein Geld? Hat er es mit seinen eigenen Händen verdient?“

„Ruhe! Ich will von euren republikanischen Beschimpfungen Seiner Majestät kein Wort hören, sonst rufe ich die Gendarmerie.“

Einmal in Fahrt gekommen, überprüft der aufgekratzte Aufseher gleich noch andere Schubkarren. Keine ist ihm voll genug. Jeder Erdarbeiter bekommt sein Fett ab.

Damit schafft es der Vorgesetzte im Handumdrehen, alle gegen sich aufzubringen.

Auf einmal überfällt einen der Arbeiter eine gute Idee:

„Wenn wir es alle falsch anstellen, dann kannst du uns ja mal zeigen, wie es richtig geht.“

Der Aufseher sträubt sich, aber als er sieht, dass er den dichten Kreis um sich nicht mehr verlassen kann, will er sich durch vorgespiegelte Bereitwilligkeit einen baldigen Ausweg öffnen.

In fliegendem Tempo schaufelt er die Karre gestrichen voll.

Doch wehe, die Arbeiter sind sich einig, dass die Karre noch nicht richtig voll sei:

„So wird bloß der gute König beschissen.“

Noch rasch zwei Schaufeln drauf, aber die Erdarbeiter befürchten weiterhin:

„Der König wird arg beschissen.“

Also noch eine weitere Schaufel.

„Jetzt ist's aber genug“, meint der Aufseher.

„Nein, nein, immer noch der schlimme Beschiss. Der ist einfach nicht auszuräumen.“

Die Arbeiter sorgen sich sehr um das Wohl des beschissenen Königs.

Dem Aufseher wird's zu bunt. Es bricht aus ihm heraus, er wird laut, fast wie ein Löwe.

Doch statt respektvoll zurückzuweichen, wie es bisher selbstverständlich war, rücken die in abenteuerliche Lumpen gekleideten Notstandsarbeiter näher. Ein Geruch von Kümmelschnaps, Knoblauch und Stinkkäs schlägt dem eingekesselten Vorgesetzten entgegen, raubt ihm die Frischluft, mitten in den Rehbergen.

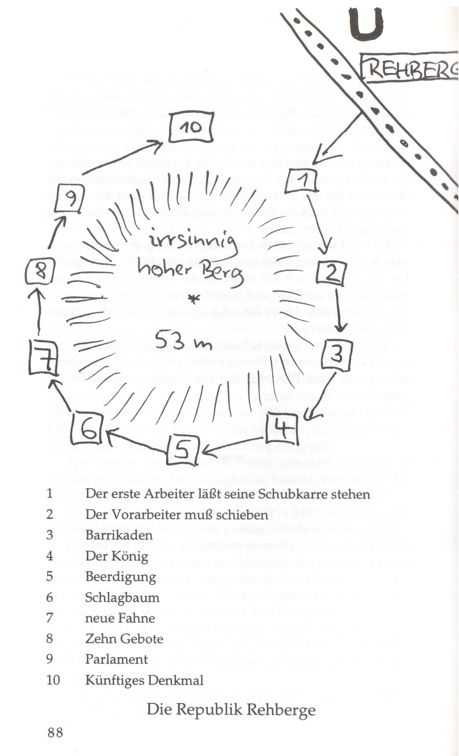

Wanderplan für die Republik Rehberge,

Zeichnung: Hellmut G. Haasis, 1996

Ein gutes Stück seiner Selbstsicherheit schwindet dahin. Mechanisch, ohne so recht zu überlegen, wirft der Aufseher weitere Erde auf den Wagen, bis sie von dem aufgeschütteten Berg herunterzurutschen beginnt.

Noch immer hat der Aufseher nichts begriffen. Er fragt, ein wenig gezwungen scherzend: „Wer kann jetzt die Karre noch bewegen?“

Mit einem Mal sieht er alle Finger auf sich gerichtet.

„Ich? Das ist doch nicht euer Ernst.“

„Aber doch. Warum denn nicht?“

„Ich bin hier schließlich nur für die Aufsicht da, nicht für die Arbeit.“

„Aber nein, du bist hier doch der Wichtigste. Das sagst du uns jede Stunde bald zehnmal. Ohne dich gehe nichts, sagst du ständig. Jetzt kannst du mal zeigen, wie man einen überfüllten Wagen bewegt, ohne umzuwerfen oder etwas zu verlieren.“

Der Aufseher schaut die ihn Umringenden entgeistert an. Er weiß nicht mehr, wo er ist, und noch weniger, wer er ist. Die vorderen erklären und zeigen ihm indessen mit aufreizender Geduld und Fürsorge, wo und wie man einen solchen Karren anpackt.

Halb im Traum versucht sich der Aufseher wirklich daran. Natürlich wirft er den maßlos überhäuften Wagen um. Jubel, Lachen und Flüche. Er will flüchten, aber der Kreis um ihn bleibt gnadenlos geschlossen.

Noch einmal muss der Antreiber aufladen, so voll wie vorher. Nun wirft er zwar nicht um, aber er kommt kaum vorwärts. Der Wagen ist zu schwer, muss deshalb häufig abgesetzt werden.

„Auf, auf, nur nicht schlappmachen! Oder sollen wir dem König sagen, dass du ihn bescheißen willst?“

Unterwegs wird dem Aufseher klar, was er von den Erdarbeitern bisher verlangt hatte: etwas Unmögliches. Mit jedem quälenden Schritt beginnt er zu lernen.

Das tut allen gut: ihm und den Erdarbeitern.

Noch fünfmal wirft er um. Erbarmungslos wird er gezwungen, die Schaufel zu nehmen und wieder aufzuladen.

Am Fuß der Rehberge befreit ihn endlich eine Handvoll Aufseher.

Doch jetzt werden auch andere Arbeitsgruppen aufmerksam. Langsam versammeln sich alle Erdarbeiter und reden und lachen darüber, wie gut ein solcher Nachhilfeunterricht tut.

***

So entwickelt sich, von niemandem geplant, eine große Arbeiterversammlung. Die Schubkarren werden umgedreht und dienen als Stuhl oder Tribüne.

Bald entsteht die Forderung, dass die Karren bei dem schweren Boden nur noch zu zwei Dritteln beladen werden sollen. Die Aufseher streichen um die Versammelten herum, wie Wölfe im Zoo an einem unübersteigbaren Zaun.

Die Versammlung wählt eine Abordnung, die drinnen in der Stadt, auf dem Berliner Rathaus, die beschlossene Forderung wegen der Karrenladung vorbringen soll. Bis dahin werde die Arbeit erst einmal ruhen, sie habe sich schon genügend angestrengt heute.

„Was machen wir aber, wenn das Militär und die Bürgergarde auf uns losgehen?“ ruft einer von seiner Schubkarre herunter.

„Wir machen's genau wie die Bürger, Arbeiter und Frauen im letzten März: wir gehen auf die Barrikaden.“

Im Nu wachsen in Richtung Stadt Barrikaden aus dem Boden: zusammen geschobene Schubkarren, Bretter, gerodete Bäume, Äste, Abfall jede Art und zur Verbindung viel Erdreich.

Als sich lange kein Angreifer zeigen will, verdrücken sich einige Einfallsreiche in ein Wäldchen. Sie tarnen sich mit Zweigen, nehmen Hölzer als Lanzen, stecken Äste als Steckenpferde zwischen die Beine und reiten mit furchtbarem Gebrüll über die Aufpasser hinweg auf die Barrikade zu.

Mit verwirrten Köpfen spritzen die Antreiber auseinander und schauen von da an nur aus sicherer Entfernung zu. Auf den Rehbergen wird die Berliner Märzrevolution nachgeäfft.

Eine Gruppe spielt eine nahende Reiterabteilung, die sich selbst ermuntert:

„Hoch der König! Es lebe das heilige preußische Militär deutscher Ration!“

Einer antwortet mit gefalteten Händen und dankbarem Blick zum Himmel:

„In Ewigkeit Amen.“

Auf die Reiter mit den Steckenpferden hagelt es Dreckklumpen. Von Munitionsmangel kann hier draußen keine Rede sein. Wenn einige Angreifer die Barrikade überwinden, brechen sie in ein Siegesgeheul aus und schreien:

„Der König hat gesiegt, hier ist er.“

Oder fällt ihnen was anderes ein:

„Die Ehre des preußischen Militärs ist wieder repariert, Halleluja.“

Gleich werden sie von einer Übermacht entwaffnet. Jeder will einmal den Angreifer spielen und lauthals siegen.

Nach etwas mehr als einer Stunde abwechslungsreichen Unsinns hört der Kampf auf. Vom höchsten der Rehberge aus sehen die Aufseher wütend und doch ängstlich zu und staunen nicht schlecht, wie die Erdarbeiter sich anstrengen können, wenn sie nur Spaß an etwas haben.

Die Antreiber erblicken ihre Chance. Sie schleichen näher, schreien:

„Die Arbeit muss endlich weitergehen.“

Da bildet sich rasch eine fünfköpfige Abordnung. Mit weißer Fahne, einem einst weißen Taschentuch an einem Ast, watschelt sie im Gänsemarsch zu den Aufsehern und erklärt, überaus feierlich und zugleich mit glaubhaft gespielter Erschöpfung:

„Es herrscht Waffenstillstand.“

Die Aufseher haben das Spiel satt. Aber der Sprecher der Abgesandten weist in vollendeter Würde mit einem Arm zu den Ausruhenden zurück:

„Seine Majestät der König hat den Waffenstillstand persönlich angeordnet. Sein Wille ist uns heilig. Ihnen nicht, meine Herren?“

„Der König? Ihr seid wohl übergeschnappt.“

Die Aufseher lassen sich neugierig zum Schlachtfeld führen.

Und richtig: vorne rekelt sich auf einem eiligst zusammengenagelten Thron ein König, auf dem Haupt eine Krone aus Zeitungspapier, ein abgerissenes, buntes Tuch als Herrschergewand umgeworfen.

Der König winkt die Aufseher huldvoll heran, die sich auf einmal von hinten unangenehm geboxt und geschoben fühlen. In gnädigem Ton spricht er zu ihnen:

„Meine lieben Kinder. Ihr staunt, dass ihr mich hier leibhaftig seht. Aber mein Herz und meine Leber gehören allen meinen Untertanen. Ich bedauere das schwergewichtige Missverständnis zwischen meinem herzinnigst geliebten Militär und meinen liebreizenden Bürgern. Seid friedlich untereinander und übereinander. Haltet Waffenruhe - und vor allem Mittagsruhe!“

Bei einem nahen Wäldchen, das sogleich in den Berliner Friedrichshain umbenannt wird, sollen die Opfer der Barrikadenkämpfe bestattet werden.

Erhebende Reden werden gehalten. Die Erdarbeiter greifen sich ans gerührte Herz, klagen und weinen an jeder unpassenden Stelle. Als es heißt, der König sei untröstlich, stürzen einige jammernd zu Boden und krümmen sich erbarmungswürdig.

Der Pfarrer, angetan mit einem dunklen Fetzen, will trösten:

„Die besseren Bürgersleute haben sich zum Glück meistens von den Barrikaden ferngehalten, die Opfer sind vor allem Arbeiter.“

„Leider, leider,“ schallt es aus der Trauergemeinde zurück.

Der Geistliche segnet die Gefallenen, lässt jedem einige Tropfen aus der unentbehrlichen Schnapsbottel ins Gesicht träufeln. Die Muntersten unter den Toten fangen das Himmelsgetränk auf, mit geschickten Kopfbewegungen.

Ein herzerweichender Choral beendet die Feier: zehn Erdarbeiter stellen sich chorartig auf, halten ein Stück Papier, das sonst für hinterlistige Zwecke hinter dem nächsten Baum gut wäre, vors Gesicht und brüllen mehrstimmig nach einer Kirchenmelodie. Markerschütternd.

Dann schlägt die Stimmung um. Die Toten springen von den Bahren, alles stürzt zurück zum Schlachtfeld, die Barrikaden verschwinden. Ein Fest beginnt.

Gefeiert wird der Sieg der jungen bürgerlichen Revolution über den König. Der Regent verschenkt sein Königreich an die Habenichtse, erst recht an sich selbst.

Nach und nach entstehen heftig diskutierende Gruppen. Nur die Aufpasser lassen sich nicht mehr sehen. Oder sind sie in irgendeiner Gruppe eingeklemmt?

„Wie geht's jetzt weiter mit der Demokratie?“

Vorschläge werden eingebracht und nach langem Hin und Her verworfen. Jedem scheint zur Volksherrschaft etwas anderes zu fehlen.

Einer will den Besitz der Reichen gleichmäßig unter allen Armen aufteilen. Ein anderer meint, sie müssten über das bisschen Barrikadenkämpfe hinausgehen und das Königtum und den Adel überhaupt abschaffen.

Unter langem Hurra-Geschrei rufen die Rehberger die Republik aus.

„Wo soll sie gelten, unsere Republik?“

„Überall dort, wohin unsere Macht reicht.“

„Wo ist denn das?“

„Ja eigentlich nur hier auf den Rehbergen selbst.“

Und so ist die Republik Rehberge auf die Welt gekommen.

Bald schleudert ein Erdarbeiter eine Idee in die Menge:

„Eine Republik braucht zuerst einmal Grenzen.“

Gleich werden sie mit Fichtenzweigen abgesteckt, von einer feierlichen Kommission.

Dann müssen die Grenzen unbedingt mit einem Schlagbaum gesichert werden. Einer der Arbeiter richtet eine mittelgroße, gerodete Fichte auf.

Als ihm ein vorwitziger Aufseher in den Weg kommt, lässt der Arbeiter den Baum fallen. Der verschreckte Mann kann gerade noch zur Seite springen.

„Schau, das ist unser Schlagbaum. Der schlägt jeden, der die Grenze illegal überschreitet. Hast du einen Pass, der dich berechtigt, vom feindlichen Königreich Preußen aus die Republik Rehberge zu betreten? Ich bin hier Grenzpolizist.“

Der Aufseher begreift nichts, zieht es aber vor, sich zu verdrücken. Er tut gut daran, denn schon beginnt die neu geschaffene Zolltruppe, gekennzeichnet mit grünen Zweigen am rechten Oberarm, die wichtigsten Grenzübergänge zu besetzen.

Wer passieren will, muss seine Waren verzollen. Angesichts der abgerissenen Kleidung, die die Erdarbeiter tragen, kann nur der Kümmelschnaps als Ware gelten. Ein kleiner Schluck bleibt immer beim Zoll.

***

Das Spiel geht weiter. Der Republik fehlt noch eine Fahne. Bald pinseln zwei arbeitslose Kunstlehrer auf einen größeren Lappen gekreuzt eine schwarze Hacke und eine rote Schaufel, darüber schwebend eine goldene Schnapspulle.

Die neue Trikolore hängt schlaff im Sommerwind.

Eine Gruppe schreibgewandter Erdarbeiter, zumeist stellungslose Lehrer, umstellt ein altes Brett und malt die Vorschriften der Rehberger darauf.

„Die zehn Gebote der Republik Rehberge:

1. Müßiggang hat Gold im Mund, und Morgenstund ist aller Laster Anfang.

2. Du sollst das Erdreich gleichmäßig auf mehrere Karrenfuhren verteilen, um das Werkzeug zu schonen und mit der Erde sparsam umzugehen.

3. Wer zuviel arbeitet, ist selbst schuld, wenn er nachher wegen Arbeitsmangels entlassen wird.

4. Das oberste Ziel des Lebens sind Lachen, Essen, Trinken, viel Schlafen, auch den Beischlaf nicht vergessen, und einen Haufen Unsinn treiben.

5. Alle reden sich mit Du an.

6. Wir anerkennen keine Vorgesetzten. In der Republik Rehberge sind alle gleich: alle erhalten den gleichen Lohn, drücken sich gleich vor der ruinösen Arbeit, lassen sich gleich bräunen, ihren Rauschebart gleich wachsen und tragen die gleichen Strohhüte mit Federn.

7. Du sollst dich nicht durch bessere Kleidung und gewählte Worte über andere erheben.

8. Wenn du noch etwas in deiner Schnapsflasche hast, sollst du mit dem teilen, der nichts mehr hat.

9. Du wirst als Mensch geboren und sollst dich den Lackaffen von Aufsehern nicht unterwerfen, sondern aus dem Weg gehen.

10. Lass dich nie dazu verführen, die hohen Herrschaften zu ehren, denn sie sind der freien Republik Rehberge ein Gräuel.“

Die Aufseher müssen machtlos zuschauen. Inzwischen ist eine Abordnung zum Berliner Rathaus abmarschiert. Dort wird sie zuerst mal an der Nase herumgeführt.

Gendarmen sichern die Eingänge des Rathauses und lassen keinen Rehberger durch. Gestützt auf ihre Knüppel, die aus dem gerodeten Wald stammen, warten die Erdarbeiter, brüllen ab und zu ihre Forderungen ins Rathaus.

Dort rührt sich nichts.

Draußen vor den Stadttoren entwickelt sich die Republik fröhlich weiter. Einer wirft die Frage auf:

„Warum haben wir eigentlich keine Nationalversammlung? Das geht doch nicht: eine Republik ohne Nationalversammlung.“

„Ja, wir brauchen eine richtige Volksvertretung. Die sind wir selbst, nicht die vielen Professoren in der Frankfurter Paulskirche.“

Der Älteste wird, wenn auch widerstrebend, zum Alterspräsidenten ernannt. Er hat die erste Sitzung zu eröffnen. Da eine Glocke fehlt, schlägt er eine Axt und einen Spaten zusammen. Ein feierlicher Klang.

„Die Sitzung ist hiermit eröffnet.“

Mit Mühe bringt er einige Abgeordnete dazu, sich in ehrfürchtiges Schweigen zu hüllen. Er klettert den Hang hoch, stellt sich einen Baumklotz als Rednerpult hin und faselt von der Bedeutung dieses Tages:

„Verehrte Abgeordnete, liebe Kümmelbrüder!“

Im selben Augenblick kommt sein wackliges Rednerpult ins Wanken. Der Präsident kippt über den stürzenden Klotz und überschlägt sich. Spontaner Beifall von allen Parteien.

Der Alterspräsident rappelt sich empört auf:

„Meine verehrten Herren Abgeordneten! Ihr seid eine respektlose Saubande, jawoll. Zur Tagesordnung. Wir sind heute hier. Warum denn nicht? Wir sind ja nicht woanders, außerhalb unserer Republik. Das wäre noch mal schöner. Wir wurden vom Volk gewählt, um alle schwierigen Fragen zu zerreden. Deshalb kann ich meine Notizen nicht finden, wahrscheinlich habe ich sie zum Glück verlegt. Deshalb schlage ich vor, alle schwierigen Fragen zu vertagen.“

Die Rechte ist zufrieden, die Linke protestiert. Einige rufen:

„Der Kerl ist bestochen von den Bonzen.“

Dann stürzt der Sprecher der Linken ans Pult, mit einem gewaltigen Knüppel in der Hand. Sooft er etwas betonen will, lässt er seine Baumwurzel auf das unschuldige Pult niedersausen.

„Heute geht es um die Wurst,“ schreit er,

Ein Zwischenrufer:

„Von wegen! Es geht um die fehlende Gesetzesvorlage der Regierung. Haha.“

„Nein, Verleumdung, Gemeinheit. Die Gesetzesvorlage fehlt ja gar nicht, ich habe sie doch selbst gestohlen. Hier ist sie.“

Damit hält der Redner der Linken eine Fichtennadel in die Höhe. Mit sichtlicher Mühe, weil alles so klein geschrieben ist, entziffert er:

„Mit dem Beginn der Republik Rehberge hört alle bisherige Unfreiheit auf, jawohl. –

Was bedeutet das für uns, die werten Herren des Rohen Hauses? Darüber sagt die Regierung, diese unfähige Bande von Pennern, Tagedieben und Steuerfressern, natürlich kein Wort.“

Der rechte Flügel des Parlaments verlässt beleidigt und zeternd das Parlament.

Eine Polizeitruppe, mit übergestülpten Schüsseln auf den Köpfen, mit Äxten als Gewehre geschultert, umzingelt den Platz.

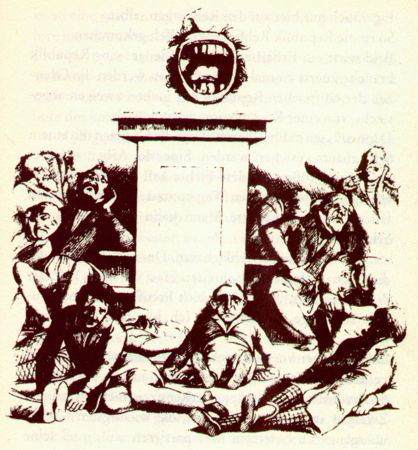

umwerfende Wirkung eines Parlamentsredners

in Frankfurt und sonstwo.

Zeichnung: Archibaldus Brösamle, der freche Hund, 1848

Aus der Linken brüllt es:

„Das ist Gewalt gegen die frei verfehlte Volksvertretung.

Wir beugen uns nicht dem staatlichen Terror der Unordnungskräfte, dieser Bande von Schweinehirten.

Wir protestieren energisch gegen den Staatsstreich.“

Nichts hilft.

Die Polizisten verhaften die Lautesten, lallen mit Schnapsfahne und schläfrigen Augen „Im Namen des Gesetzes.“ Ihr Chef erklärt den Notstand und verkündet als erste Maßnahmen:

!1. Das Parlament wird aufgelöst, weil es sich der klügsten aller Regierungen nicht unterwerfen will.

2. Nur König und Regierung wissen, was Volksvertreter sich erlauben dürfen.

3. Wer nicht hören will, muss fühlen und wird zu seiner eigenen Sicherheit auf einer Festung eingelocht, mindestens sein Leben lang, wenn nicht noch länger.

4. Versammlungen auf der Straße mit mehr als einer dreiviertel Person sind strengstens untersagt, ja sogar heftig verboten und werden mit Waffengewalt auseinandergetrieben.

5. Die Gegner der gnädigen Regierung Ihrer Majestät sind lauter liederliches, heimat- und besitzloses Gesindel. Sie haben sich alles gefallen zu lassen. Ihre Haltung muss die der absoluten Gewaltlosigkeit sein.

6. Im übrigen ist die Regierung während des Notstandes berechtigt, jede Schnapsbottel zu beschlagnahmen und dem allgemeinen Nutzen zuzuführen.

Erklärung des Notstandes auf den Rehbergen im Namen des Volkes. August achtzehnhundertachtundvierzig.“

Kaum fassen sich die überrumpelten Abgeordneten, da wechselt erneut die Szene. Zeitungsverkäufer rufen die neuesten Nachrichten aus:

„Parlament im Schlaf gewaltlos überwältigt.

Kraftvoller Sieg des Ordnungsstaates.

Regierung mit Volk unzufrieden.

Polizeikräfte üben Volksherrschaft aus.

Diktatur der Demokraten gebrochen.

Es lebe die Thronbesteigung der Schlafmütze.

Die Rehberger gehen vereinzelt wieder zur Arbeit.“

Unter Spötteleien über die große und die kleine Politik naht sich in der Republik Rehberge der heiß verdiente Feierabend. Die Abordnung ist inzwischen ergebnislos vom Berliner Rathaus zurückgekehrt.

Die Streikenden beschließen: alle miteinander wollen sie denen in Berlin drinnen zeigen, dass sie sich hier draußen nicht alles gefallen lassen. Sie ziehen zur Stadt, jeder ein Werkzeug geschultert.

Das Oranienburger Tor finden sie geschlossen. Sie schlagen dran, vergeblich, das Tor hält. Drinnen blasen Signaltrompeter der Bürgergarde den Generalmarsch.

Keuchend unter ihren schweren Gewehren, eilen voll gefressene Kaufleute und wohlbestallte Amtsinhaber ans Tor, um die Rehberger draußen zu halten, notfalls mit tödlichen Schüssen.

Der Spaß am Spott vergeht den Rehbergern für kurze Zeit. Die Macht habenden Bürger rufen heraus:

„Nieder mit dem Faulenzerpack auf den Rehbergen!“

Weitere Rufe von drinnen fordern Blut und Mord:

„Werft sie alle in den Landwehrkanal - oder in die Spree!“

Die Rehberger teilen sich auf. Eine kleine Gruppe bleibt am Oranienburger Tor und schlägt Lärm für Hunderte: ein Täuschungsmanöver.

Der Großteil der Erdarbeiter zieht dagegen auf leisen Sohlen ab und will sein Glück am Brandenburger Tor versuchen. Ebenfalls geschlossen.

So geht es auch am Potsdamer, am Cottbusser, am Schlesischen und endlich am Stralsunder Tor.

Berlins ganze Bürgermiliz, vor König und Militär sonst stets ängstlich, kehrt vor der streikenden Republik Rehberge den starken Mann heraus.

Diese Nacht bleiben die Rehberger sogar von ihren jämmerlichen Wohnungen in der Stadt drinnen ausgesperrt, sie dürfen nicht nach Hause.

So feiern sie, bis sie müde niedersinken und einschlafen, auf den Rehbergen den Gründungstag ihres einmaligen Freistaates.

Mitten im Militärstaat Preußen und neben der gehässigen Berliner Bürgerschaft.

Den noch verbleibenden, viel zu kurzen Sommer des Revolutionsjahres hindurch halten die Rehberger an ihrer Republik fest. Kein Vorgesetzter bekommt mehr ein Bein auf den Boden.

Nichts ist den pfiffigen Erdarbeitern heilig, alles nehmen sie auf den Arm. Eine herrliche, geistreiche Freiheit.

Diese schönste aller deutschen Republiken ist leider vergessen. Wo sie einst ihre fantasievollen Blüten trieb, gehen heute die Weddinger spazieren.

Im Winter fahren die Kinder den letzten, geretteten Berg auf den Schlitten herunter, falls es ein bisschen Schnee gibt.

Es ist der Volkspark Rehberge, mit Sicht zum Flughafen Tegel.

Kein Gedenkstein stößt irgend jemandem die Nase auf diese witzige Republik.

Hier wäre noch vieles zu tun. Packen wir es an, mit der alten Karte dieser Republik in der Hand.

Wenn man anständige Denkmäler haben will, muss man selbst etwas dafür tun.

(meinte und erzählte Hellmut G. Haasis,

tief im deutschen Süden)