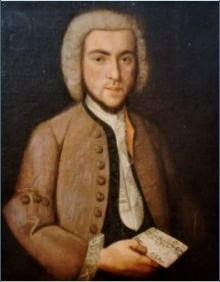

Süß Oppenheimer Nr. 25

Sensationeller Akt der Gerechtigkeit

von Regine Kress-Fricke

|

Elias Hayum (Mayer), geb. 1709 in Pfersee bei Augsburg, gest. 1766 in Mannheim. Jüdischer Hoffaktor, Vorsteher der Gemeinde, Stifter des Lehrhauses „Die Stuttgarter Schule“. Vorher in Stuttgart 1734-37 als Händler im Haus des Schwiegervaters Mordechai Schloß, Lieferant von Gold und Silber für die Stuttgarter Münze unter Süß, Armeelieferant. Er gehörte zu den Orthodoxen, die Joseph Süß Oppenheimers moderne Lebensweise lauthals ablehnten, als Süß ins Gefängnis geworden wurde.. Gegenüber den judenfeindlichen Behörden gab er sich zurückhaltend, fast ängstlich, sagte im Kriminalprozess gegen Süß aus. Stieg in Mannheim zum führenden Mitglied der Orthodoxie auf. (mehr in Wikipedia „Elias Hayum“; Hellmut G. Haasis: Joseph Süß Oppenheimer genannt Jud Süß, 1998, siehe Register) |

Am 7. November 2013 kam es in Stuttgart zu einer bemerkenswerten Gedenkveranstaltung. Gedacht wurde des 275. Jahrestages der Hinrichtung von Joseph Süß Oppenheimer. Und nicht nur gedacht wurde an jenem Tag, sondern es fand ein nachträglicher Akt der Gerechtigkeit statt: Joseph Süß Oppenheimer wurde offiziell

rehabilitiert.

Den akribischen Recherchen und der unglaublichen Beharrlichkeit unseres Kollegen, des Autors, Geschichtsausgräbers, Märchenclowns Druiknui und Erzählers Hellmut G. Haasis ist dieses außergewöhnliche Ereignis zu verdanken.

Jahrelang hat er sich in die Materie eingearbeitet, bevor seine große Biographie dieses Unglücklichen erscheinen konnte. Und auch dann haben ihn das Schicksal dieses Mannes

und die ihm widerfahrenen Gemeinheiten, Grausamkeiten und Rechtsbrüche nicht losgelassen.

Dem Mann Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,

blieb das Ziel, dem sich Haasis auf die Fersen heftete. Wiedergutmachung konnte es nicht geben, das erlittene Leid, die Schmach waren nicht ungeschehen zu machen, aber wenigstens ein Zeichen setzen, das wollte er.

Wem Namen und Schicksal des Süß

Oppenheimer nicht mehr in Erinnerung sind, sollte sich mit der Lebensbeschreibung „Joseph Süß Oppenheimer genannt Jud Süß“ aus der Feder des geschätzten Kollegen befassen.

Süß Oppenheimer war ein erfolgreicher Geschäftsmann und Bankier jüdischer Herkunft, der bis zum Ableben seines Herrn, des unbeliebten Herzogs Carl Alexander, in dessen Diensten stand.

Kaum hatte Oppenheimers Gönner den letzten Atemzug ausgehaucht, da fielen dessen in antisemitischen Vorurteilen befangene Gegner über den nun plötzlich Schutzlosen her.

In einem Schauprozess, in dessen Verlauf viele Rechtsbrüche ungeniert begangen wurden, verurteilte man Oppenheimer zum Tode.

Der widerrechtlich Verurteilte hatte keine Chance. Sein Todesurteil stand von Anfang an fest. Seine Hinrichtung wurde als Volksfest inszeniert. Als Warnung für seine Glaubensbrüder ließ man seinen Leichnam sechs Jahre lang in einem

eisernen Käfig auf dem Stuttgarter Galgenberg hängen.

Endlich, nach 275 Jahren, wurde die Hinrichtung Oppenheimers als das gebrandmarkt, was es war: ein Justizmord.

Am 7. November 2013, einem wahrhaft denkwürdigen Tag, wurde Süß Oppenheimer offiziell in der Plenarpause vom Baden-Württembergischen Landtag rehabilitiert.

Dieser vom Justizminister verkündete späte Akt der Gerechtigkeit ist eine Sensation. Über die Wirksamkeit von Literatur wurde oft diskutiert.

Eines ist jedoch gewiss, dass sie höchst selten Gesetzgebung und Entscheidungen im politischen Alltag beeinflusst hat. Als strahlende Ausnahme ist hier Upton Sinclair zu nennen.

Dessen Roman „Der Dschungel“ mit den drastischen Schilderungen der Zustände in den

Chicagoer Schlachthöfen einst zu neuer Lebensmittelgesetzgebung in den Vereinigten Staaten führte.

Und nun haben auch wir einen aktuellen

Fall, der zeigt, dass das leidenschaftliche Engagement eines Schriftstellers durchaus etwas bewirken kann. Das sollte uns Mut machen.

DIE FEDER | Landesrundschau des VS Baden-Württemberg. Verband deutscher Schriftsteller

in der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di. Stuttgart MÄRZ 2014. S. 4-5.